こんにちは、TKです。

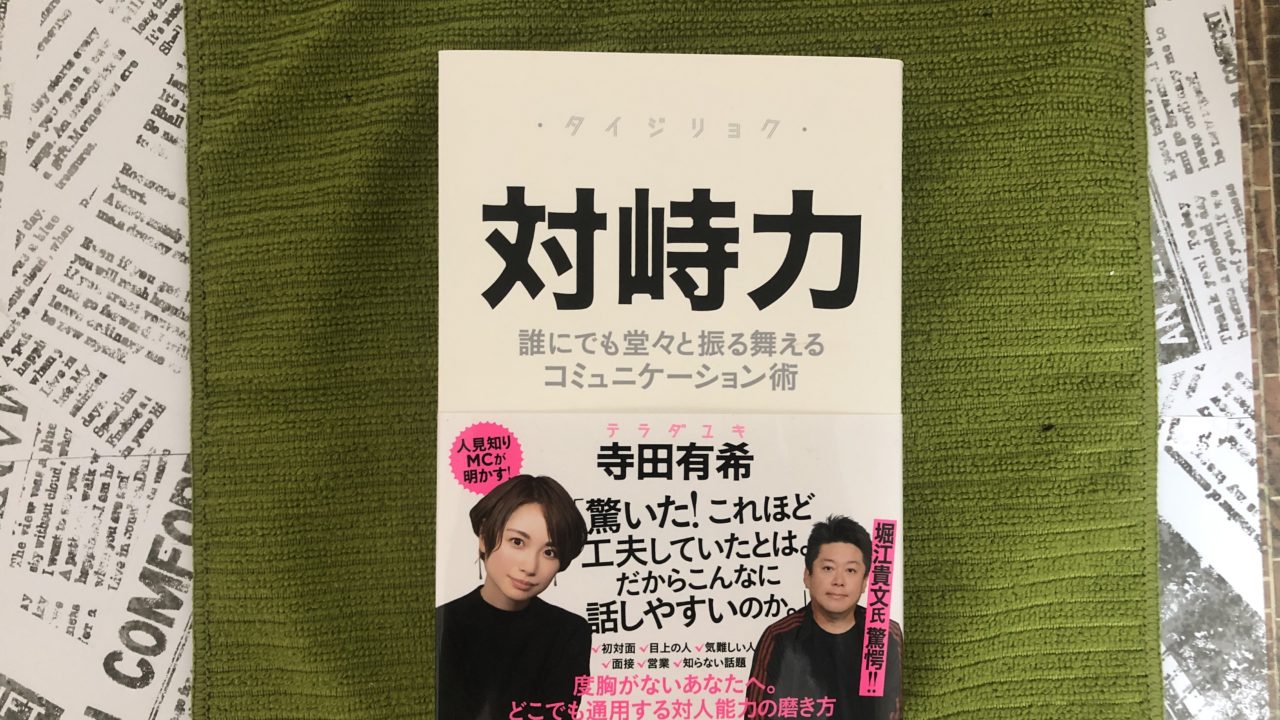

今回ご紹介する「対峙力」は、ホリエモンチャンネルのMCを務める寺田有希さんが、自身の体験談を元に多種多様な人と上手く対峙するコツを教えてくれる本です。

「対峙」の意味を調べると、「じっとにらみ合って対立すること」と書かれているのですが、寺田さんはそういう意味で使っているわけじゃありません。

ここで言う対峙とは、「目の前にいる人と誠心誠意向き合うこと」というイメージです。

著者の寺田有希さんは、小学生のときにモー娘。やSPEEDに憧れて、将来は歌手になることを夢見る女の子でした。

16歳のときには「制コレ」という女子高生を対象にしたオーディションでグランプリを獲ったり、その後は朝ドラや昼ドラに出たり写真集を出したりと、順風満帆なタレント生活を送ります。

ただその後は芸能活動が全く上手く行かず、なんと22歳のときに所属していた大手事務所をクビになっちゃうんですね…。

クビになった後はほぼ毎日バイトをして過ごすような日々を送っていたんですけど、そんな寺田さんにホリエモンが、「YouTubeを始めるから、アシスタントやってくれ」と言ってくれて、そこからホリエモンチャンネルのMCを務めることになりました。(アシスタントとMCは厳密には意味が違うようですが、どちらも一般的には番組の司会という意味で使われていますので、今回は厳密に分けることなく、混同して使わせてもらいます)

MCとしての経験がほぼない上に人見知りの寺田さんは、ときにはアンチに叩かれながらも、多種多様なゲストと向き合う方法を徐々につかんでいきました。

そんな寺田さんが獲得したノウハウが凝縮されたのが、今回紹介する「対峙力」というわけです。

今回はその「対峙力」を以下3つのポイントで解説します。

- 必見!対峙力を上げるテクニック5選

- 対峙力の本質とは?

- アンチコメントとの向き合い方

この記事を読むメリットは、以下のとおり。

- 相手に気持ちよく話してもらえるようになる

- 相手が本当に喜ぶ褒め方が理解できる

- 周りの目を気にせず、自分らしく振る舞えるようになる

難しい話は、一切しないのでお気軽にご覧ください。

YouTube.verはこちら↓

対峙力:3つのポイントで解説

「対峙力」を以下3つのポイントで解説します。

- 必見!対峙力を上げるテクニック5選

- 対峙力の本質とは?

- アンチコメントとの向き合い方

それぞれ簡単に解説しますね。

必見!対峙力を上げるテクニック5選

「対峙力」では、いろんな対象と向き合うノウハウが書かれています。

例えば、「自分」とか「夢」と向き合う方法なんかも書かれているんですよ。

ですが今回は、特に読み手が気になるであろう「人」との向き合い方について書かれたテクニックを、5つに厳選して紹介します。

そのテクニックとは、以下のとおり。

-

話の切れ目で合いの手を入れる

- 自己紹介はシンプルでいい

- 本音で褒める

- 誰でも弱さはあることを理解する

- 困ったときの武器リストを作る

それぞれ解説します。

話の切れ目で合いの手を入れる

目の前の人が勢いよく喋っているときって、なかなか自分の話ができなくて困りますよね?

でも、途中で話に割って入ったら、相手に悪いのでずっと黙ったまんまなんて経験、誰でもあると思います。

そんなときは、「話の切れ目」を意識して合いの手を入れればOKです。

理由は、話の切れ目に合いの手を入れれば、相手は不快にならないらです。

これだけだとちょっとイメージがわかないと思いますので、具体的に考えてみます。

例えば飲み会の席で、「最近嬉しかったことについて」というテーマで盛り上がっていたとしましょう。

最初に話し始めたA子さんが、「実は昨日渋谷を歩いていたんですよ。」と話し始めたとします。

そこでもしあなたが、「そうなんですね、私は…」と話し始めたら、A子さんは「まだ話の途中なのに…」と不快になりますよね?

なんで不快になるかというと、まだ結論を言っていないからです。

なのでこの場合は、「実は昨日渋谷を歩いていたんですよ。」という話の後に続く、「そしたら大好きな嵐の櫻井君を見かけたんですよ!」のような結論を待つ必要があります。

ここまで話し終わったら、「そうなんですね!私は…」と話し始めるイメージです。

ただ難しいのは、結論だと思ったことが結論じゃないこともあるということですね。

「そしたら大好きな嵐の櫻井君を見かけたんですよ!」の後に、「それで話しかけたら握手してもらえました!」という結論が待っている可能性もありますよね?

なのでこのテクニックを使うのは簡単じゃないんですが、「この人の言いたい結論は何なんだろう?」と意識してあげるだけでも、話を途中で遮ることは少なくなります。

相手に不快な思いをさせないためにも、結論を言い終わってから喋るクセをつけていきましょう。

自己紹介はシンプルでいい

自己紹介をするときにまず考えるのが、「いかに自分を印象づけるか?」ということですよね?

しかし結論から言うと、自己紹介はシンプルでOKです。

理由は、自分本位で考えすぎると、周りが見えなくなるからですね。

そもそもなんですけど、自己紹介の意味を考えたら、印象づける必要なんてないことがわかります。

自己紹介をする意味は、「お互いの情報を知るため」ですよね?

だから自己紹介では、名前と簡単なプロフィールを言うだけで十分です。

実際に寺田さんは、「はじめまして、寺田有希です。私、ちょっと人見知りなので、こんな感じなんですけど、普段はもっと話すので徐々になれていきます。がんばります、よろしくお願いします」というシンプルな自己紹介をもう数年も続けています。

こんなシンプルな自己紹介でも問題ない理由は、その後にコミュニケーションを取る時間なんていくらでもあるからです。

自己紹介はお互いの情報を知ることに専念して、後で関係を深めればいいんですよ。

くれぐれも自己紹介で頑張りすぎて、変な空気にならないよう、ご注意ください。

本音で褒める

寺田さんは相手を褒めるとき、本音でしか褒めないそうです。

理由は、気持ちのこもっていない褒め言葉は、相手に必ずバレるからですね。

例えば、小顔で有名な乃木坂の齋藤飛鳥さん、彼女は小顔であることを褒められても嬉しくないそうです。

なぜなら、小顔を褒めるというのは表面的な褒め言葉でしかないからです。

もちろん、小顔で可愛いのは事実なんですけどね。

では、相手に喜んでもらうためには、どのような褒め言葉が有効なのか?

それは、「その人が努力してきて身につけてきたものを褒める」ということですね。

例えば齋藤飛鳥さんが目の前にいたら、「演技がうまい」とか「気遣いができる」という褒め言葉のほうが、喜ばれると思います。

大事なことなので繰り返しますが、「本音で思っていること」だけ褒めてくださいね。

「こういうこと言えば喜ぶだろう」的な発想は100%見抜かれると思っていいです。

これからは、相手の内面を知った上で、本当に良かったと思ったことを言ってみて下さい。

きっと、相手は心の底から喜んでくれますよ。

誰でも弱さはあることを理解する

明らかに優秀な人とお話をするときって、めちゃくちゃ緊張しますよね?

でも、そこまで緊張しなくたって大丈夫ですよ。

理由は、誰だって弱さはあるからです。

例えばホリエモンって、テレビ局を買収しようとしたり、ロケットを開発したりと、めちゃくちゃ有能な人というイメージがありますよね?

そんなホリエモンも、実はダンスが超苦手なんですよ。

2010年にホリエモンが主演の舞台「クリスマス・キャロル」で寺田さんとホリエモンは初めて会うのですが、そのときのホリエモンはダンスが下手だったそうです。

そんなホリエモンを見て寺田さんは、「堀江さんも私と同じ人間なんだな」って思いました。

余談ですが、当時のホリエモンは素直な気持ちで、寺田さんに「ダンスを教えてほしい」と言ってきたそうです。

目下の人でも、自分の劣っている部分に関しては素直に認め、教えを受けようとする態度、本当に凄いと思います。

僕だったら小さいプライドが邪魔して、素直に「教えて」と言えないかもしれません。

このように、どんな人だって得意なこともあれば苦手なこともあるのが当たり前です。

これから優秀そうな人と話すときは、「この人はすごい経歴を持っているけど、弱点もある。必要以上に緊張する必要なんてないんだ」ということを思い出してほしいですね。

困ったときの武器リストを作る

人と話す前、特に初めての人と話す前には、困ったときの武器リストを作ることをおすすめします。

理由は、話すエピソードに困ったときに、話すキッカケを作ることができるからですね。

例えば寺田さんは、ゲストのSNSや著書をチェックして、最近の活動を頭に入れておくそうです。

すると、話の勢いがなくなったときに、「最近は○○の活動をされていますけど…」とタイムリーな質問で場の空気を復活させることができます。

ホリエモンチャンネルでは、寺田さんはゲストやホリエモンにズバズバ質問していますが、これはアドリブでやっているんじゃありません。

しっかりと、準備しているんですよ。

臨機応変な質問をアドリブでできちゃう人も世の中にはいると思いますが、ほとんどの人は、事前に準備しておかないと、ズバズバ質問できないと思います。

なので、初対面の人と会うときや、久しぶりの友人に会うときは、質問事項を事前にストックしておくことを、意識してみて下さい。

対峙力の本質とは?

上では、対峙力を発揮するためのテクニックを5つ紹介しました。

ただし大事なのは、テクニックを覚えることよりも、本質をつかむことだと、僕は思います。

なぜなら、テクニックはあくまでもテクニックに過ぎず、テクニックだけを覚えても本当の意味で対峙力を高めることはできないからです。

では、対峙力の本質とは何なのか?

それは、「相手のことを思いやる気持ち」です。

先程紹介した5つのテクニックのタイトルを、もう一度振り返ってみましょう。

-

話の切れ目で合いの手を入れる→相手が話しやすくなる

- 自己紹介はシンプルでいい→相手に情報をスムーズに伝えられる

- 本音で褒める→相手が心の底から喜べる

- 誰でも弱さはあることを理解する→相手に余計な気を使わせなくなる

- 困ったときの武器リストを作る→相手が喋りやすくなる

そうなんです、どのテクニックも相手本位で考えられたものなんですよ。

なので本当に覚えておいてほしいことはただ一つ、「相手が喜ぶ対応は、どんな対応か?と常に考える」っていうことですね。

この気持ちを忘れなければ、相手に喜んでもらえる確率はグンと高まりますし、今回紹介したテクニックも有効活用できます。

テクニックに溺れないためにも、ぜひ「相手本位で考える」という本質を胸に刻んでおいて下さい!

アンチコメントとの向き合い方

「対峙力」を読んでいると、寺田さんのある苦悩がひしひしと伝わってきました。

どんな苦悩かというと、アンチコメントに対する苦悩ですね。

ところどころに、アンチコメントに関するお話が書かれているんですよ。

そんなアンチコメントに悩んでいた寺田さんの、アンチコメントに対する解決策は、一般人も発信するのが当たり前になった今、大衆にとっても価値ある話なのは間違いありません。

ということで、最後はアンチコメントに関する対策を書いていきます。

ほとんどのアンチコメントは無視してOK

まず覚えておいてほしいのが、アンチコメントなんてほとんど無視してOKということです。

理由は、アンチコメントのほとんどは愛のないただの悪口だからですね。

実際にホリエモンチャンネルのコメント欄には、寺田さんに対するアンチコメントが書かれているんですけど、そのほとんどはただの悪口です。

例えば、「お前なんかいらない」とか「消えろ」みたいな感じですね。

こんなコメント、無視してOKに決まってます。

本当に聞くべきは、身近な人のアドバイスです。

アンチコメントがすごかったときも、周りの人はちゃんと認めてくれたので、自分を信じて活動できたそうです。

これから先、あなたも発信活動をすることがあると思います。

有名になってきたら、必ずアンチがわいてきますが、基本的には無視でOKですよ。

最もな批判は、素直に受け止める

アンチコメントは基本的に無視でOKなのですが、全ての批判を無視してOKということではありません。

理由は、その人のためを思って、批判的なコメントを書いていることもあるからです。

寺田さんも、ちゃんとした批判には耳を傾けることを意識しています。

例えば、「声が小さくて聞き取りにくいです!」という書き込みは、アンチではないです。

声を大きくすれば聞き取りやすくなって、動画の質が上がるということを教えてくれるわけですからね。

なので、こういう建設的な批判は、素直に受け入れて改善する方が、今後のためになります。

結論を言うと、「ただの悪口は無視して、まともなコメントだけを受け入れよう」ということを伝えたいのですが、これは口で言うほど簡単じゃありません。

アンチコメントを目に入れたくないという一心で、まともなコメントも見れなくなる人がたくさんいます。

だからこの場をお借りして、もう一つお伝えしたいことがあります。

それは、「アンチコメントはあなたが思っている以上に、その人を傷つけている」ということです。

寺田さんは、アンチコメントのことを凶器と表現しています。

アンチコメントを書き込みそうになったら、ぜひ、この記事を思い出してもらえたら幸いです。

対峙力:まとめ

今回は、「対峙力」のを3つのポイントで解説しました。

- 必見!対峙力を上げるテクニック5選

- 対峙力の本質とは?

- アンチコメントとの向き合い方

なお、今回ご紹介したことは本書のごく1部分で、まだまだ伝えきれていない事がたくさんあります。

今回はあまり触れなかったのですが、「第4章 自分の可能性を広げる─「夢」との対峙」に書かれている過去の辛い体験がめちゃリアルで、見ごたえたっぷりでした。

「夢を抱きつつも、バイトに時間を使いまくっている」という人に、ぜひ見てほしいですね。

興味を持った方は、ぜひ本書を手にとって読んでみてください。

目次

- 序章 対峙力で人生を変える

- 第1章 誰に対してもひるまないスキルを身につける─「人」との対峙

- 第2章 いつでも必要とされる存在になる─「仕事」との対峙

- 第3章 信頼できる自分に変わる─「自分」との対峙

- 第4章 自分の可能性を広げる─「夢」との対峙

- 終章 対峙力で開ける、新しい未来

(2024/04/19 19:00:29時点 Amazon調べ-詳細)

では、以上です。

良き読書ライフを!