YouTube.verはこちら

寝る前にスマホをベッド横のテーブルにおいて、起きたらテーブルからスマホをとる日々を過ごしている…。もう、こんなスマホに支配される日々から抜け出したい!

こんな悩みを解消します。

この記事を書く僕(TK)は、以下のような人間です。

- 毎日欠かさず読書する、本の虫

- 読みきった本の感想を、ブログに書き残している

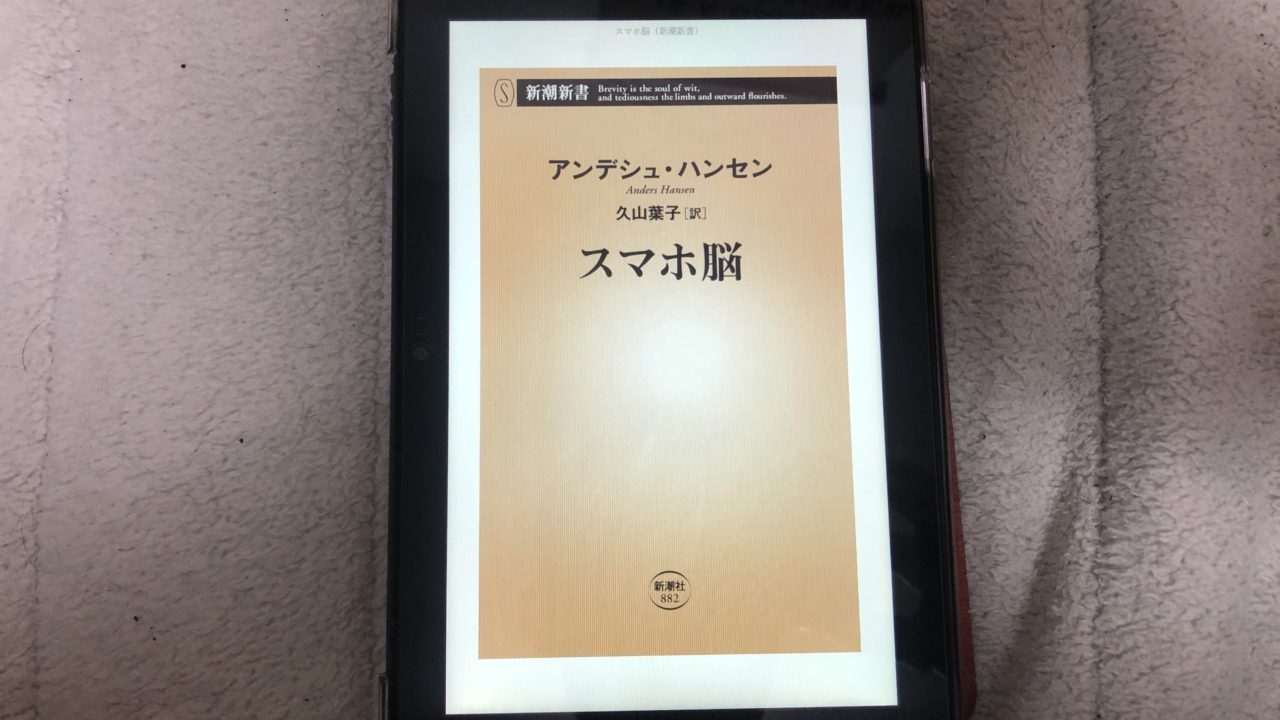

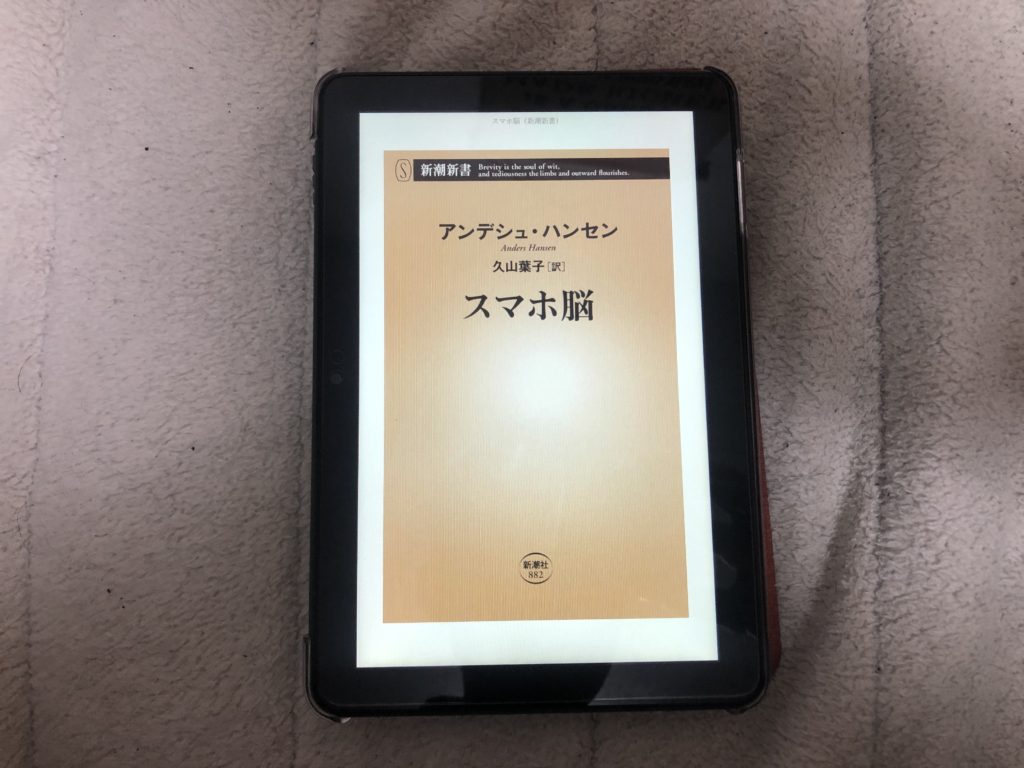

今回ご紹介する「スマホ脳」著者は「アンデシュ・ハンセン」という方で、スウェーデンで精神科医の仕事をされています。

2016年には「一流の頭脳」という本も出版されていまして、人口が日本の13分の1のしかいないスウェーデンで、60万部の大ベストセラーを記録しました。

そんなハンセンさんが書いた「スマホ脳」は、僕たちの日常に欠かせないスマホが、どれだけ僕たちに悪影響を及ぼしているのかを教えてくれます。

今回は、その「スマホ脳」を以下3つのポイントで要約しました。

- スマホが僕たちに与える悪影響とは?

- スマホと上手に付き合っていく方法

- スマホと距離をおくための5つのテクニック

スマホを使いすぎることって、なんとなく悪いことっていうイメージがありますけど、それでも皆さんスマホに使う時間を減らそうとしませんよね?

それは何でかっていうと、具体例にどんな悪影響があるかを理解していないからなんです。

なので今回は、なぜスマホ依存が僕たちの日常に悪影響を及ぼすのかという疑問に答えつつ、スマホと上手に付き合っていく方法を解説していきます。

スマホ脳:3つのポイントで要約

「スマホ脳」を以下3つのポイントで要約しました。

- スマホが僕たちに与える悪影響とは?

- スマホと上手に付き合っていくメンタルを作ろう

- スマホと距離をおくための5つのテクニック

それぞれ解説します。

スマホが僕たちに与える悪影響とは?

スマホってなんとなく脳に悪そうなイメージがありますけど、具体的にどう悪いのかを理解していないのが本音だと思います。

なので今回は、具体的な悪影響を3つ確認して、しっかりとスマホ依存と向き合える精神を作っていきましょう。

今回ご紹介する3つの悪影響は以下のとおりです。

- ブルーライトで眠れなくなる

- SNSで孤独になる

- 集中力が下がり頭が悪くなる

それぞれ解説していきますね。

ブルーライトで眠れなくなる

人は夜になると、メラトニンというホルモンが分泌されます。

このメラトニンによってぐっすりと眠れるようになるんですけど、このメラトニンは、スマホから発せられるブルーライトで減少してしまうことが明らかになっているんですね。

600人のデータをとった研究では、スマホなどのスクリーンを見ている時間が長い人ほど、眠りの質が下がったという結果が出ました。

また、寝る前にスマホをいじっているときって、ゲーム・YouTube・SNSなどの娯楽系のアプリを使うことがほとんどですよね?

そういったアプリを使うと脳が興奮しちゃって、ますます眠りの質を下げることになります。

要するに、寝る前にスマホを使うと「ブルーライト×脳の興奮」のダブルパンチで、眠れなくなっちゃうということです。

最低でも寝る1時間前には、スマホを完全にシャットアウトすることをおすすめします。

SNSで孤独になる

あなたも毎日のように見ているSNS。

人と繋がれるメリットがあるSNSですが、なんと、SNSを使いすぎると孤独になるという悪影響があります。

2,000人近くのアメリカ人を調査した研究では、SNSを熱心に利用している人たちのほうが、孤独を感じていることが明らかになりました。

そうなんだね。でも、なんでSNSを使うと孤独になるの?

理由は、リアルな人間関係に使う時間が減るし、みんながどれほど幸せかという情報を大量に浴びさせられるからです。

この理由に、ドキッとしませんでしたか?

実際に、あなたがSNSを使っているときの感情を、思い出してみてください。

「いろんな情報をGETできて嬉しい」という感情もある一方で、「なんか皆キラキラした生活をしていて羨ましいなぁ…」と思うことも多いですよね。

そうです、この「羨ましい」という感情が生まれてしまうせいで、取り残されている感覚、いわゆる「孤独」を感じてしまうんですね。

SNSはいろんな人とつながるツールなので、使うなとは言いません。

僕も毎日のようにSNSは使っています。

ただし、なんの目的も無くダラダラSNSを見ると孤独になるだけなので、「なんとなくSNSを見る」という行動は意識して減らしてほしいと思いました。

集中力が下がり頭が悪くなる

スマホを使いすぎると、集中力が下がって頭が悪くなっちゃいます。

この主張を裏付ける根拠として、実際にスマホを禁止したら、生徒たちの成績がUPした研究をご紹介しますね。

イギリスのロンドン、マンチェスター、バーミンガム、レスターにある複数の学校でスマホの使用を一時的に禁止しました。

生徒たちは朝にスマホを続けて、学校が終わったら返してもらうという生活を繰り返しました。

その結果、スマホを預けた生徒の成績が上がったのです。

なぜスマホを預かると成績が上がるとかというと、単純にスマホに使う時間が減ることに加えて、集中力が上がるからです。

スマホを禁止すると集中力が上がる根拠を示した研究も、ご紹介しますのでご覧ください。

大学生500人の記憶力と集中力を調査すると、スマホを教室の外に置いた学生の方が、サイレントモードにしてポケットにしまった学生よりも良い結果が出た。

この研究のポイントは、スマホは使わなくても近くにあるだけで集中力が下がるということです。

サイレントモードにしていたのに、ポッケにあるだけで集中力を奪うなんて、ホント恐ろしいと思いました。

あなたも何か作業するときは、スマホを体から離すことをおすすめします。

スマホと上手に付き合っていくメンタルを作ろう

先程は、「スマホが僕たちに与える悪影響」について解説しました。

ではその悪影響に立ち向かうためには、僕たちはどうすればいいのでしょうか?

結論を言うと、「スマホと上手に付き合っていくメンタルを作る」ことが解決策として考えられます。

なぜメンタルを作ることが解決策につながるかと言うと、スマホ依存になる人には、以下のような共通点があるからです。

- 自身がない

- 競争心が高い

僕はこの共通点を見て、自信がないけど競争心が高い人っていうのは、SNSで発信される他人の情報が気になっちゃって、スマホが手放せないんだなと思いました。

つまりここで言いたいことは、自信を高めて、競争心を低くできれば、スマホ依存から抜け出せるということです。

競争心を低くするって言うと、ちょっとマイナスなイメージもあると思いますが、これは他人に対して攻撃的にならないという、ポジティブなイメージで考えてください。

では、具体的に自信を高める方法と、競争心を低くする方法を解説します。

その方法とは、以下のとおりです。

- 筋トレ→自信を高める

- 瞑想→競争心を低くする

それぞれ解説していきます。

筋トレ→自信を高める

筋トレをすると、手っ取り早く自信を高めることができます。

理由は、筋トレをすることによって、自信を高める効果があるテストステロンというホルモンが分泌されるからです。

この主張を裏付ける根拠として、テストステロンの濃度が高い人は、自信と集中力が高く、仕事で好成績を残せることを示す研究をご紹介します。

イギリスケンブリッジ大学の研究チームは、金融関係のトレーダーのテストステロン濃度と仕事の成績の関係性を調査しました。

結果、テストステロンの濃度が高い人ほど好成績を残していることが明らかになりました。

トレーダーの仕事は常に数字に追われているため、相当な自信と集中力がないと、好成績を残すことはできません。

そんな過酷な環境でも好成績を残した人のテストステロン濃度が高かったということは、テストステロンの濃度を高めることは、自信につながると説明できます。

もし筋トレを習慣化していなければ、ぜひ筋トレを始めてみてください。

なお、筋トレは家でも簡単にできるので、心配しなくても大丈夫です。

おすすめの動画を貼っておきますので、ぜひこの動画を参考にして、家筋トレを始めてみてください。

瞑想→競争心を低くする

瞑想をすることによって、心が落ち着き、競争心を良い意味で低くすることができます。

瞑想って言われると、「ホントにそんなもの効果あるの?」と疑問に思われるかもしれませんが、めちゃくちゃ効果ありますよ。

具体的には、瞑想には以下のようなメリットがあります。

- 心が落ち着く

- 集中力が高まる

- 不安が解消される

- 直感が研ぎ澄まされる

また、ビル・ゲイツやイチローが、瞑想をしている人として有名です。

めちゃくちゃメリットがあって、成功者も実践している瞑想、やらない理由はないと思います。

「瞑想」と聞くと、なんか難しそうな感じがすると思うんですけど、やり方はめちゃ簡単です。

具体的な手順は以下のとおりです。

- 目を閉じる

- 10分間、呼吸に集中する

簡単ですよね。

また、瞑想中はリラックスできる音楽を流すことも有効です。

おすすめの音楽を貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。

スマホと距離をおくための5つのテクニック

では最後に、スマホと距離をおくための5つのテクニックをサクッと紹介して終わりにします。

その5つのテクニックとは、以下のとおりです。

- 通知をすべてオフにする

- 目覚し時計と腕時計を買う

- 作業中はスマホを体から離す

- 寝るときはスマホを遠くに置く

- 熱中できることを見つける

それぞれ簡単に解説します。

通知をすべてオフにする

通知のオフは、今すぐやってください!

LINEやゲームアプリの通知がピコピコ鳴るたびに、あなた行動はスマホに支配されてしまいます。

ちょっと極端に感じるかもしれませんが、電話以外の通知は全部オフにしてOKです。

いやでも、さすがにLINEの通知はオフにできないよ。緊急の連絡がくるかもしれないし。

と思われたかもしれませんが、大丈夫です、LINEで緊急の連絡なんて来ません。

もし本当に緊急だったら電話しますよね?

LINEの返信なんて、自分のペースでやればOKです。

この通知のオフはあなたの時間を取り戻すためにめちゃくちゃ大事なことなので、ぜひ実行してほしいと思います。

目覚し時計と腕時計を買う

時間をスマホで確認している人は、時計を買って、時計で時間を確認するクセをつけたほうがいいですね。

理由は、スマホで時間を確認しちゃうと、ついついSNSを見ちゃったりするからです。

例えば朝スマホで時間を確認したら、次にインスタグラムやツイッターを自然と開いていませんか?

スマホを時間の確認だけに使うのは、相当に意思が強くないと無理です。

ちなみに僕は、目覚ましには「Echo Show 5」を使っています。

外に出かけるときは、CASIOの腕時計をしています。

このように、スマホじゃなくてもできることは、スマホでやらないクセをつけてみてください。

作業中はスマホを体から離す

仕事や勉強している時間は、スマホを体から離しましょう。

理由は、「スマホが僕たちに与える悪影響とは?」でもお話しましたが、スマホは近くにあるだけで集中力を奪うからです。

サイレントモードにしていても、ポッケに入っているだけで、集中力が下がります。

作業中はスマホをバッグにしまうなどして、物理的に遠ざけることをおすすめします。

寝るときはスマホを遠くに置く

おそらくほとんどの人が、寝るときにスマホを手に届く距離に置いていますよね?

これは睡眠の質を下げる行為なので、作業中と同じように寝るときも、物理的にスマホを遠ざけることをおすすめします。

この主張を裏付ける根拠として、実際にスマホが近くにあるだけで睡眠時間が下がった実験をご紹介しましょう。

小学校高学年の児童2000人にベッドの脇のテーブルにスマホを置いて寝てもらったところ、スマホをそばに置かなかった児童よりも睡眠時間が21分短かった。

人の意識は、思っている以上に繊細です。

近くにあるだけでスマホが気になり、睡眠の質は確実に下がります。

寝る1時間前になったら、スマホを見るのをやめて、手に届かない場所で充電しておきましょう。

熱中できることを見つける

結局、スマホ依存になっちゃう最大の理由って、「熱中できることがないから」だと思うんですよね。

もし熱中できることがあれば、スマホをいじっている余裕なんてありませんから。

言っていることはわかるんだけど、熱中できることなんて無いんだよね…。

と思われたかもしれません。

そんなあなたに、すぐ熱中できて意味のある活動を3つ教えます。

その活動とは以下のとおりです。

- 運動

- 読書

- 副業

この3つはどれも、人生を確実に充実させてくれます。

別にこの3つで無くてもいいので、なにかあなたが熱中できることを1つ見つけてください。

きっと、スマホに支配される時間が減っていきますよ。

スマホ脳:まとめ

今回は、「スマホ脳」の要約を以下3つのポイントで紹介しました。

- スマホが僕たちに与える悪影響とは?→ブルーライトで眠れなくなる、SNSで孤独になる、集中力が下がり頭が悪くなる

- スマホと上手に付き合っていくメンタルを作ろう→運動と瞑想でメンタルを鍛えられる

- スマホと距離をおくための5つのテクニック→通知をすべてオフにする、目覚し時計と腕時計を買う、作業中はスマホを体から離す、寝るときはスマホを遠くに置く、熱中できることを見つける

なお、今回ご紹介したことは本書のごく1部分で、まだまだ伝えきれていない事がたくさんあります。

目次

- コロナに寄せて――新しいまえがき

- 第1章 人類はスマホなしで歴史を作ってきた

人類が現代に適応できない理由/人間は現代社会に適応するようには進化していない/感情があるのは生存のための戦略/決断を下すとき、私たちを支配するのは感情/ネガティブな感情が最優先 - 第2章 ストレス、恐怖、うつには役目がある

ストレスのシステムが作られた過程/扁桃体――人体の火災報知器/すぐに作動する扁桃体/不安――起きるかもしれないという脅威/不合理な不安さえも合理的/うつは天然の防護服か?/長期にわたるストレスの代償/うつ症状――感染への防御?/感情を言葉で表せることが大事/警告フラグ/必ずしも「いちばん強いものが生き残る」わけではない - 第3章 スマホは私たちの最新のドラッグである

ドーパミンの役割/脳は常に新しいもの好き/「かもしれない」が大好きな脳/「もしかしたら」がスマホを欲させる/報酬中枢を煽るSNS/シリコンバレーは罪悪感でいっぱい/IT企業トップは子供にスマホを与えない/デジタルのメリーゴーラウンドにぐるぐる回されてしまうのは簡単だ - 第4章 集中力こそ現代社会の貴重品

マルチタスクの代償/脳は働きが悪いときほど自分をほめる/かぎりある作業記憶/サイレントモードでもスマホは私たちの邪魔をする/リンクがあるだけで気が散る/私たちはさらに気が散るように訓練を重ねる/手書きメモはPCに勝る/長期記憶を作るには集中が必要/脳は近道が大好き/グーグル効果――情報が記憶に入らない/周囲への無関心 - 第5章 スクリーンがメンタルヘルスや睡眠に与える影響

過小評価されている睡眠/私たちはなぜ眠るのか/ストレス――それにスクリーン――が眠りを妨げる/ブルーライトの闇/電子書籍vs「普通の」本/感じやすさは人それぞれ - 第6章 SNS――現代最強の「インフルエンサー」

人間の脳は悪い噂が大好き/ゆりかごから墓場までの社交性/人生の数年がフェイスブックに吸い取られる/私たちは自分のことを話したい/SNSを使うほど孤独に/社会的地位は精神の健康のために重要/デジタルな嫉妬/フェイスブックが人生の満足度を下げる/SNSは様々な方向から私たちに影響を与える/SNSが女子に自信を失わせる/他人は自己を映す鏡/では、SNSが私たちの共感力を殺すのか?/あなたの注目を支配しているのは誰?/デジタル軍拡競争/どんな商品が欲しいのか、決めるのは私たち/「自分たちvsあいつら」の血塗られた歴史/フェイクニュースが広まるメカニズム/そろそろデジタル・デトックスを - 第7章 バカになっていく子供たち

子供のスマホ依存/アルコールは禁止するのに/幼児には向かないタブレット学習/報酬を我慢できなくなる/学校でのスマホ――敵か味方か?/スマホ追放で成績アップ/若者はどんどん眠れなくなっている/若者の精神不調が急増している/長期調査の結果も同じ/インターネットを携帯できるようになった時代/精神状態vs依存/スクリーンタイムの概念 - 第8章 運動というスマートな対抗策

情報のTsunami/少しの運動でも効果的/では、なぜ集中力が増すのか/子供でも大人でも、運動がストレスを予防する/ストレスに対する心のエアバッグ/ますます運動量が減っている/すべての運動に効果がある - 第9章 脳はスマホに適応するのか?

私たちのIQは下がっている/タクシー運転手の脳が変化した理由/「鉄道酔い」と「デジタル酔い」の決定的違い/研究が追いつかない!/私たちは何を失いかけているのか/人間はまだ進化するのか/心の不調を軽くみてはならない/人間は幸せな生き物ではない/テクノロジーで退化しないために - 第10章 おわりに

- デジタル時代のアドバイス コラム 適度なストレスにさらされよう/人前で喋る恐怖/不安は人間特有のもの/どんな人がスマホ依存症になるのか/マルチタスクによって間違った場所に入る記憶/スマホでうつになる?/スクリーンは食欲にまで影響する?/一生のうちに何人と知り合えるのか/手薄になる自己検閲/何にいちばん嫉妬する?/なぜ前頭葉は最後に成熟するのか/私たちはひどい体型!

- 謝辞

人生のバイブルに――訳者あとがき

スマホ脳から抜け出して、自分の人生を取り戻しましょう!

では、以上です。

良き読書ライフを!